作曲家の演奏美学

内藤 晃

第2回 モーリス・ラヴェル

(中略)彼の控えめな態度や甚だしい羞恥心は、自分の胸中を打ち明けることも、心を見抜かれてしまうことも許しません。音楽の中でのように人生においても、自分をひけらかすようなロマンチスムが大嫌いなのです。彼は「心があるのを見せようとして、胸を開いて見せることはないのだ」と言っています。いつもあまりに自分の感情を包み隠すものだから、無感覚で、冷たく、頭だけの人間だという非難も受けました。

(中略)子供のように彼は、こまごましたものやミニチュア、心臓の鼓動が聞こえるように思える小さな像や自動人形や機械仕掛の小鳥たちのあの小宇宙のすべて、森の巨人になったような気分になる日本風ミニ庭園などを好んだのでした。(中略)不思議な物語や夢幻の世界への、想像や夢を果てしなく構築することへの好奇心をとくに持っていました。

マルグリット・ロン

(マルグリット・ロン著 北原道彦・藤村久美子訳

『ラヴェル—回想のピアノ』音楽之友社)

マルグリット・ロン(1874-1966)は、《クープランの墓》を初演するなど、ラヴェルと深い交友のあった女性ピアニストで、ロン=ティボー国際コンクールの創設者でもあります。

これは、マルグリット・ロンによるラヴェル回想録の一節で、ラヴェルの人となりが語られている部分です。

まず、ラヴェルにとっておしゃれな身なりは仮面のようなもので、彼は自分をひけらかすようなロマンチスムを徹底的に嫌っていたとのこと。これは、おそらく音楽においてもそのままあてはまることで、精巧な職人芸でみごとな音響美を編み上げていますが、そこに個人的な心のうちはほとんど見えません。

ラヴェルは、美を創造する技術そのものに関心があり、見事につくられたミニチュアやおもちゃを収集していました。こちらのサイトで、ラヴェルの住んだ家の様子を見ることができます。

非現実への想像を好んだことも、ベルトランの怪奇な詩を題材にした《夜のガスパール》や、『マザー・グース』を題材にした《マ・メール・ロワ》など、彼の創作活動の題材を思うと、非常に合点がゆく証言です。これは、着想源のみならず、非現実的な感覚を喚起する響きの探求へと繋がっていきます。

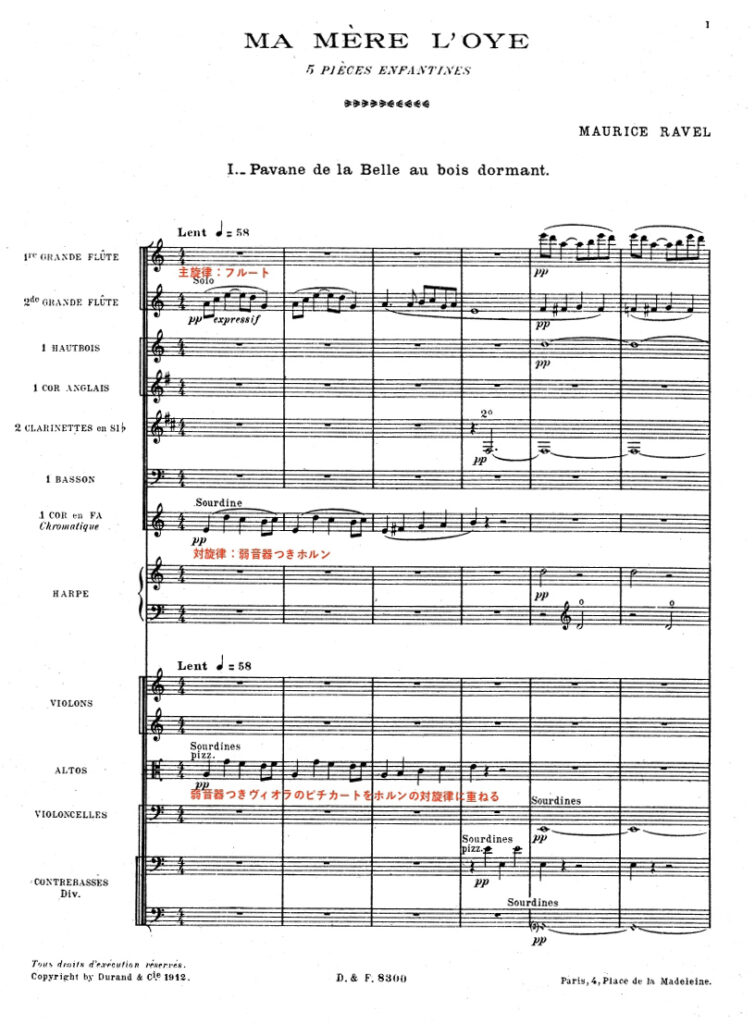

「聴衆を惑わせる、つまり聴衆を私が好むような状態にまでしたいと思うなら、それとはわからないような要素を導入しなくてはいけない。耳には聴こえなくても、聴衆にちがった感覚を与え、あざむくことができるのだ。フルートの音は変化させたくないので、むしろホルンのところに音を付け足すことにしよう。ホルンはすでに控えめにしか聴こえないのだが、ここにヴィオラのピチカートを加える。音は同じだが、弱音のニュアンスだ。ホルンの明るい響きが、ヴィオラのピチカートを包み込むような感じになる。このときから、ホルンとは別の音が聴こえてくるわけだが、ヴィオラだとはわかるまい。つまりこれこそ、オーケストレーションだよ」

マニュエル・ロザンタール

(以上 マニュエル・ロザンタール著 マルセル・マルナ編 伊藤制子訳

『ラヴェル—その素顔と音楽論』春秋社)

これは、ラヴェルが作曲の弟子ロザンタールにオーケストレーションの奥義を語ったもので、彼の絶妙のオーケストラ・サウンドに息づく美学を伝える、きわめて重要な記録と言えます。ここで語られているのは、《マ・メール・ロワ》の〈眠れる森の美女のパヴァーヌ〉の冒頭で、フルートの主旋律の下で揺らぐホルンの対旋律に、さりげなくヴィオラのピチカートが加わっている部分です。組み合わせの妙により、新しい響きの感覚が生まれていますが、これがラヴェルの言う「聴き手に錯覚を起こさせる」要素であり、わたしたちを非現実の世界にいざないます。このような職人芸にかけて、ラヴェルは天下一品でした。

モンフォールのラヴェル宅を訪れた音楽家のなかで、ラヴェルがとくに尊敬し、高く評価していたのは、ヴラド・ペルルミュテールとロベール・カサドシュだ。これまで言及したピアニストのうち、ラヴェルが演奏解釈の点でとくに評価していたのは、カサドシュだろう。(中略)カサドシュは、若きラヴェルを彷彿とさせるテクニックを備えていたように思う。ラヴェルと似た、少々クラヴサンを思わせる音色を持っていたからだ。(中略)ペダルを極力控えた演奏は、清楚で、正確で、かつツボにぴたりとはまっていた。

マニュエル・ロザンタール(前掲書)

こちらもロザンタールの証言で、ラヴェルのピアノ演奏を直接知る人だけに説得力があります。ラヴェル本人の録音は、ピアノロールのものしか残っておらず、タッチやニュアンスの妙は想像で補うしかありません。試しに、ソナチネ第1楽章の、自作自演ピアノロールと、カサドシュの録音を聴き比べてみましょう。

ロベール・カサドシュ(1899-1972)

また、ラヴェルの演奏に息づくクラヴサン(チェンバロ)的な感覚については、彼が16世紀の宮廷詩人クレマン・マロの詩に付曲した《クレマン・マロのエピグラム》から〈スピネットを弾くアンヌ〉を実際にクラヴサンで演奏した録音(ブノワとチッコリーニによる演奏)があるので、聴いてみてください。ラヴェルのクラヴサン的な線の細いタッチへの志向や、ピアノ書法自体にも息づいたクラヴサン的演奏感覚が、なんとなくイメージできるのではないでしょうか。まず、ここで挙げた3つの演奏をプレイリストにしてみました。

ラヴェルの名演奏

筆者の独断と偏見で選びました。

個人的に、ラヴェルの天才的なオーケストレーションのセンスは、小編成室内楽で最大級に発揮されると思っていて、木管楽器・弦楽四重奏・ピアノの伴奏による歌曲《ステファヌ・マラルメの3つの詩》から〈溜息〉、そして、ハープ・フルート・クラリネット・弦楽四重奏による《序奏とアレグロ》をご紹介します。ここで醸し出される響きのあまりにも精緻な美しさも、ラヴェルが装っていた分厚い仮面なのでしょうか。

筆者の好きなピアノ録音に、フランスの名手セシル・ウーセが1970年に旧東独ETERNAに入れたアルバムがあり、解像度の高い驚異的なタッチコントロールと、それをビビッドに捉えた優秀録音で、一聴の価値があります。

レナード・バーンスタインがニューヨーク・フィルを弾き振りしたラヴェルのピアノ協奏曲ト長調は驚異的な演奏で、彼の弾くピアノに内在する素晴らしいグルーヴとビートの感覚が、指揮者なしでのドライヴを可能にしています。

アンドレ・クリュイタンスとパリ音楽院管弦楽団による《ラ・ヴァルス》に横溢する、めくるめく色彩感に触れると、この響きに生で接してみたかったとつくづく思います。